洪洞大槐树移民

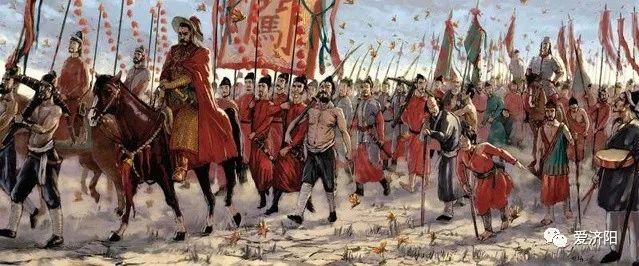

元末明初的战乱,使山东、河北、河南一带地广人稀,经济衰退,人口锐减,正如明初高巍在上疏中所说:“臣观河南、山东、北平数千里沃壤之土,自兵燹以来,尽化为榛莽之墟。土著之民流离军伍,不存十一。地广民稀,开辟无方。”明初的“靖难之役”中,济南作为抵抗燕王主战场,遭到朱棣大肆杀戮,人们为了躲避战乱多逃亡他乡,济南地区出现了十室九空的现象。

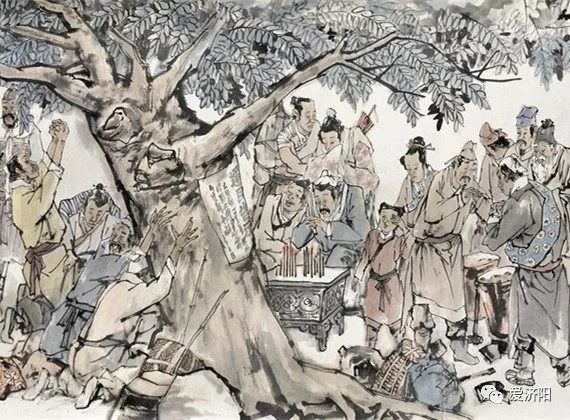

而此时的山西,大部地区没有发生大的水旱虫灾,风调雨顺,连年丰收,社会安定,经济繁荣,人丁兴盛。据《明实录》记载,洪武十四年(1381),河南人口为189.1万人,河北人口为189.3万人,山西人口为403.04万人,比河南、河北人口的总和还多25万。为恢复经济,明洪武和永乐年间进行大规模人口迁移。明初洪武二十二年(1389)九月,“山西沁州民张从整等一百一十六户告愿应募屯田,户部以闻,命赏从整等钞锭,送后军都督佥事徐礼分田给之,仍令回沁召募居民。时上以山西地狭民稠,下令许其民分丁于北平、山东、河南旷土耕种,故从整等来应募也。”移民在山西洪洞县永济寺一棵大槐树下登记后分发各地,故此人称洪洞大槐树移民。

洪洞大槐树移民主要分布在鲁西北一带,根据各县志书、民间史料,以及很多墓志铭等资料不完全统计,昊天大槐树移至济南府的移民主要分布在济南、历城、章丘、长清、德州、济阳、禹城、陵县、齐河、商河、滨县、阳信、沾化、利津等地。至今,大部分山东人依然认为是洪洞大槐树移民后代,“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树;祖先故居叫什么,大槐树下老鹳窝”。虽都称大槐树移民,但洪武年间、永乐年间移民原因及来源不同。洪武移民起因是元末红巾军大起义,农民军与元军在山东、河北激战,地方民众遭受战乱之苦,人烟稀少,致使洪武年间开始洪武移民。永乐移民起因是“靖难之役”,“燕王扫北”几乎把这一带民众一扫而光,济南——京津人烟稀少,致使朱棣即位后有了永乐移民。永乐移民不但从山西移民,因山东中、东部地区“靖难之役”未曾波及,也成为移民输出区,主要是直隶地区,充实京师。当时的山东,登州、莱州、青州三府人口相对集中,所以外迁移民多由这三府中招募。如永乐五年(1407)五月,“命户部徙山西之平阳、泽、潞,山东之登、莱等府州五千户隶上林苑,监牧养栽种。户给路费钞一百锭,口粮六斗。”永乐十四年(1416)十一月,“徙山东、山西、湖广民二千三百余户于保安州,免赋役三年。”山东省内迁移民也多从登州、莱州、青州三府中招募。济阳村名资料中有多处记载。如一《王氏族谱》中记载:“王氏一支于洪武年间迁自登州府莱阳县。”曲堤街道一《刘氏族谱》序言:“我刘氏家族自山东省莱州府即墨县迁发曲堤镇。”史料记载:新市镇大圈村,“是明朝从潍县迁来”;回河街道洼头杨村,“于明朝洪武二年由登州府莱阳县王木小集迁至此处”;曲堤街道薛家村,“明朝永乐年间薛氏先人由山东胶州迁此地居住”。

河北枣强移民

据许多族谱、县志记载,不少家族的祖先是从河北枣强迁入。如枣强县大营镇前油故《屈家族谱》记载:“屈氏本籍山西平阳府洪洞县三皇庙,太始祖讳忠臣,墓在山西。一子秀甫,易州知府,洪武三年迁移枣强县,四子长绝,次移武城县西十八里庄,三移山东济阳县,四仁贵实居枣强县城南金子村。”枣强县唐林乡前王寿、后王寿村清嘉庆二十五年《董氏家谱》记载:“始祖讳志先,生八子,于永乐二年奉旨向山东迁发5人,永乐四年迁发1人。三支士能迁山东济阳县,命村名董家道口。”

《商河县志》记载:“明永乐年间山西、河北等一带移民迁入商河县,先后落于678个村庄。清顺治年间,河北武邑、枣强流民寄居于城南36庄、城北6庄、城东3庄,共45庄,于清康熙二年单独编为一乡。”清顺治九年(1652)增刻《临邑县志》记载:“临邑旧籍洪武中所置里甲,多元末土著,永乐间诏徙直隶、山西等处民占籍临邑,分隶各图里社。”《齐河县志》记载:“明洪武年间,主要来自山西洪洞县及晋南,分布在南部各乡镇,形成243个村庄。明朝中末期,主要来自省内东部及南部各县,形成211村庄,多分布在中部各乡镇。次为河北省迁入,其中来自枣强县的形成124村。”《邹平县志》:“元朝末年,战争频仍,瘟疫流行,县内人口大减,土地荒芜。为增殖人口,发展生产,明王朝从河北枣强、山西洪洞迁来大量移民。县内大部分村庄是由明洪武、永乐年间移民所建。据张氏、王氏家谱记载,张姓从河北枣强迁入,王氏于山西洪洞移来。”

《济阳县志》(1994)记载:“元明之际,长时间的战乱和疫病大流行,使山东一带十村九墟,人丁稀少。明永乐年间(1403~1424),官府由直隶省(今河北省)枣强县向济阳县境内大批移民,境内流传下来的许多族谱对此多有记载。”

《济阳艾氏族谱(续修)》(序一)记载:“1405年,子敬兄弟四人,随父由陕西米脂县迁移至河北枣强县,时隔两年,尚未安居,除次子林留在枣强县外其余三兄弟,又迁移至山东,且分三地:长子荣迁居山东平原县;三子子玉迁居山东曹县;四子子敬迁居山东济阳县艾家屯。”太平街道李家坊村《李氏族谱》记载:“李氏先人祖籍为山西洪洞县,后迁至枣强县,明朝洪武年间,迁至济阳县城西25公里处。”太平街道傅家庵村:“明朝初年,傅氏先人自枣强县清河镇迁至此地。”太平街道秦家坟村:“明永乐年间刘、梁两姓先人,自河北枣强迁至此地。”史料记载:济北街道菅家居,“明永乐年间,菅氏先人,从河北枣强县鹳巢迁居此地”;济阳街道前辛村,“明永乐年间李氏兄弟三人由河北枣强迁往山东,老大在黄河三角洲一带落户,老二落户于商河县牛堡乡李家村,老三在济阳县曲堤镇西南三公里处立村定居”。

枣强移民大致分明初及明中后期两个阶段。洪武年间(1368-1399年),枣强与山西洪洞均设有移民机构。枣强西连秦晋,东临山东,是山西向山东移民的必经之地,官府设立移民接待中转站。据有关史料记载:洪武年间,山东接受移民184万人,其中山西121万人,枣强35万人,主要分布在济南、历城、章丘、商河、济阳、禹城、夏津、陵县、齐河、高青、青岛、胶南、即墨、淄博、枣庄、滕州、德州、宁津、武城、广饶、滨州、惠民、曲阜、邹县、菏泽、巨野、单县、曹县、东阿、临清、莘县等87个县。

关于河北枣强移民,也有人认为发生在金元之际,有两个直接因素,一是躲避水患,二是躲避战乱,迁移去向是山东中、北部地区。

北宋庆历八年(1048),黄河在今濮阳东昌湖集决口,河北境内形成“北流”“东流”,一直持续到金天会六年(1128年)黄河夺淮入海,八十年间,“北流”“东流”在冀州、枣强一带反复决口,枣强故城几度搬迁,民众自是争相外迁,自寻出路。金元交迭之际,金朝统治者撤退汴梁,在河北封九个地方军阀为“河北九公”,与蒙古铁骑抗衡,河北成为多次战争胶着地,枣强在漩涡之中,民众不可能坐以待毙,于是纷纷迁移外逃。

无论是山西洪洞大槐树移民还是河北枣强移民,他们和当地居民共同开发、经营生活,济南及整个山东地区社会经济迅速恢复、经济实力逐步强盛起来,同时也带来了让人身心愉悦的文化大餐,在一定程度上重新整合了济南乃至山东的文化风俗。

饮食方面,蒸包、面汤、糊饼子、炖菜、炒菜等风味独特的各种面食、糕点、烹饪等制作技能传入内地,丰富了人们的舌尖。居住方面,在家园重建进程中,移民带来先进建筑知识,选宅子要朝阳,盖房图个吉利,动工宴请工匠,上梁放鞭炮,乔迁新居“温锅”。婚姻方面,讲究父母之命,媒妁之言,双方由媒人介绍小见面,如双方同意,男方带彩礼到女方家里纳彩、订亲、下柬,下通期贴(选黄道吉日及结婚日),女方邀请长辈及亲戚参加订婚宴。结婚前三天,男方派人到女方送礼盒,俗称送食盒,根据所定的日期,男方到女方家迎亲。春节(过年)方面,腊月三十打扫院子,贴春联,挂年画,摆家堂,焚香上供,包饺子。午饭、晚饭前放鞭炮。初一天不亮,穿新衣服,先祭奠祖先,给父母磕头拜年,再到长辈家里拜年。初二,外甥到姥姥家拜年,初三,外甥到姑姑家拜年,初四,女婿到岳母家拜年,一直拜到正月十五。小孩出生,置办酒席,邀请亲朋好友过“十二天”、过“满月”、过“百日”、过“抢生日”。

《济南日报 · 新济阳》

图片来源于网络,版权归原作者所有